クエスト1:ブロックエディタの使い方と記事作成の基本をマスターしよう!

「ブログを始めたばかりで、どこを触ればいいのか分からない…」

そんなあなたのための、ブログ投稿デビューの第一歩となるクエストです。

この記事では、WordPress初心者でも迷わず進められるように、

JIN:Rテーマでの記事作成に必要な「ブロックエディタ」の使い方を丁寧に解説します。

投稿画面の開き方から、段落・見出し・画像などの基本ブロックの操作、

さらにはカテゴリー・タグ・アイキャッチ画像・スラッグの設定まで、

ブログを書くために必要な「最低限の知識と操作」をこの1記事で身につけられます。

ブログの土台をしっかり整えて、あなたらしい記事作成の第一歩を踏み出しましょう!

今日のゴール

今回のクエストで目指すのは、この3つです。

- 投稿画面(ブロックエディタ)を開いてみること

WordPressの管理画面から「新規投稿」を選び、実際に記事を書く画面を開きます。 - ブロックエディタの基本操作を知ること

段落・見出し・画像など、よく使う基本ブロックの使い方を覚えて、記事の構成をイメージできるようにします。 - 記事の基本設定(カテゴリー・スラッグ・タグ・アイキャッチ画像)を整えること

記事を整理し、読みやすく届けるための初期設定を確認しておきましょう。

これができれば、JIN:Rの装飾機能を試すための「練習台」が完成します。

いきなり完璧な記事を目指さなくて大丈夫。

まずは、“記事を書くってこういうことなんだ”と実感できる1歩を踏み出してみましょう。

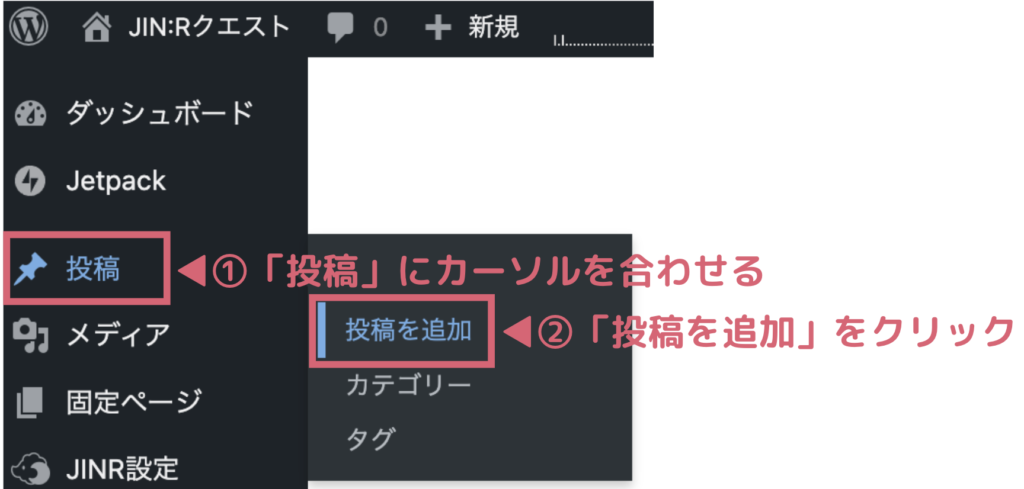

1. 投稿画面を開いてみよう

ブログを書くには、まず「どこで書くのか」を知ることが第一歩です。

ここでは、WordPressの管理画面から「記事投稿画面(ブロックエディタ)」を開く方法を、初心者にもわかりやすくステップ形式で解説します。

WordPressの最新記事編集機能で、テキストや画像などを「ブロック」として追加・編集できる仕組みです。

例えば、見出しブロック、画像ブロック、リストブロックなどがあります。

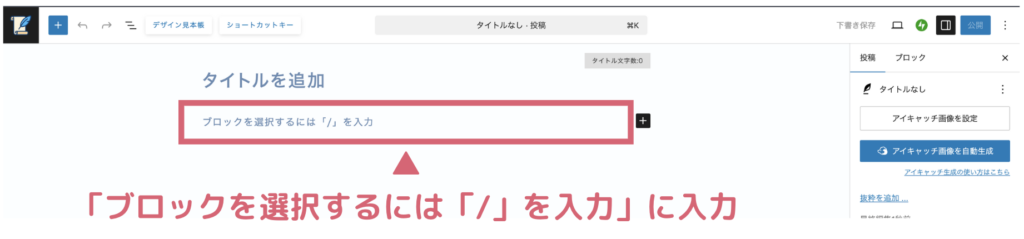

左メニューから「投稿」>「新規追加」をクリックする。

「固定ページ」ではなく、「投稿」を使うのがブログ記事の基本です。

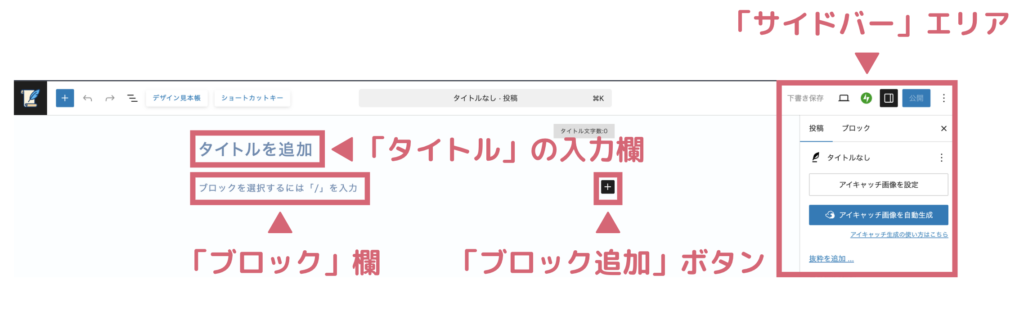

「新規追加」をクリックすると、記事を書くための投稿画面(ブロックエディタ)が自動で開きます。

この画面が、あなたの「記事作成のキャンバス」です!

- 上部に「タイトルを追加」と書かれた入力欄

- その下に「文章を入力、または / でブロックを選択」という入力エリア

- 左上には「+(ブロック追加)」ボタン

- 右上に「公開」「下書き保存」などの設定エリア(サイドバー)

以上で、記事を書くための「投稿画面を開く」操作は完了です。

次は、実際にどんなブロックが使えるのかを学んでいきましょう!

2. ブロックエディタの基本操作を知ろう

〜よく使う「段落・見出し・画像」ブロックをマスターしよう〜

ブロックエディタ(Gutenberg)では、文章・画像・見出しなどを「ブロック」ごとに追加していくスタイルで記事を作成します。

ここでは、よく使う3つの基本ブロックを、初心者にもわかりやすくステップで紹介します。

段落ブロックを使って文字を書こう

まずは、普通の文章(本文)を書いてみましょう。

「タイトル追加」の入力欄に、記事のタイトルを入れましょう。

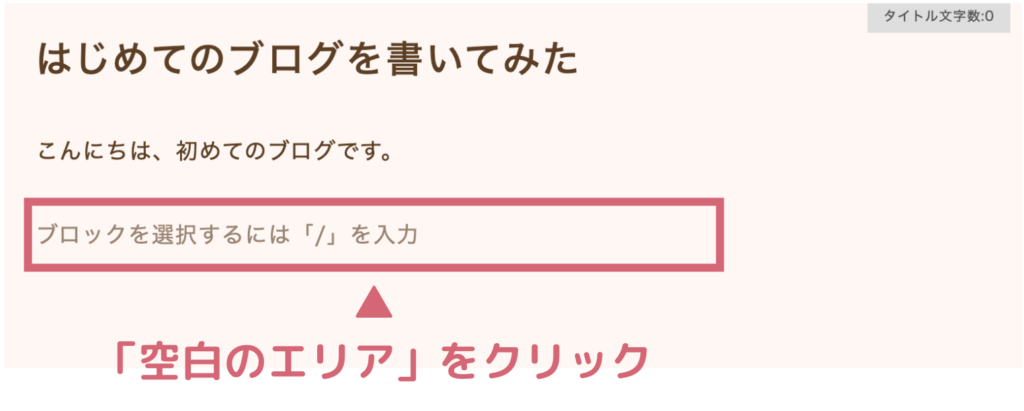

タイトルの下にある「ブロックを選択するには「/」を入力」と表示されたエリアをクリック。

そのまま文章を入力してみましょう。

入力した文章は、自動で「段落ブロック」として認識されます。

特別な設定は不要です。

キーボードのEnterキーを押すと、新しい段落ブロックが自動で追加され、どんどん文章を続けられます。

文字を打つだけで、自動的に段落として扱われるのでとても簡単!

難しい操作を覚える必要はありません。

見出しブロックを使って記事の構成を作ろう

見出しは、記事の内容を整理して読みやすくするために使います。

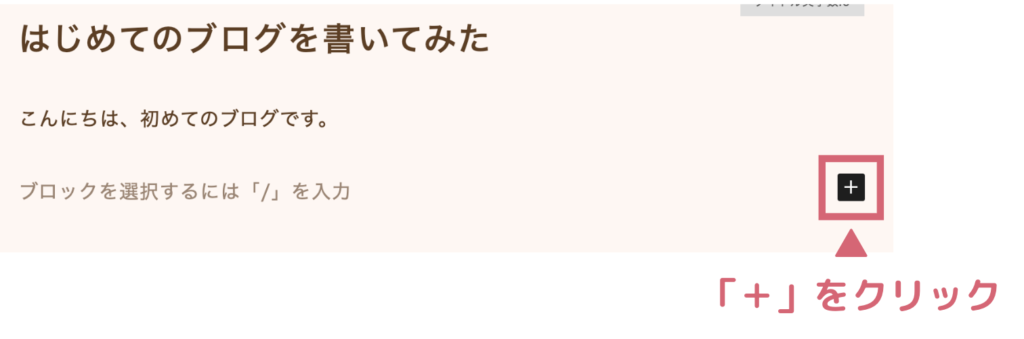

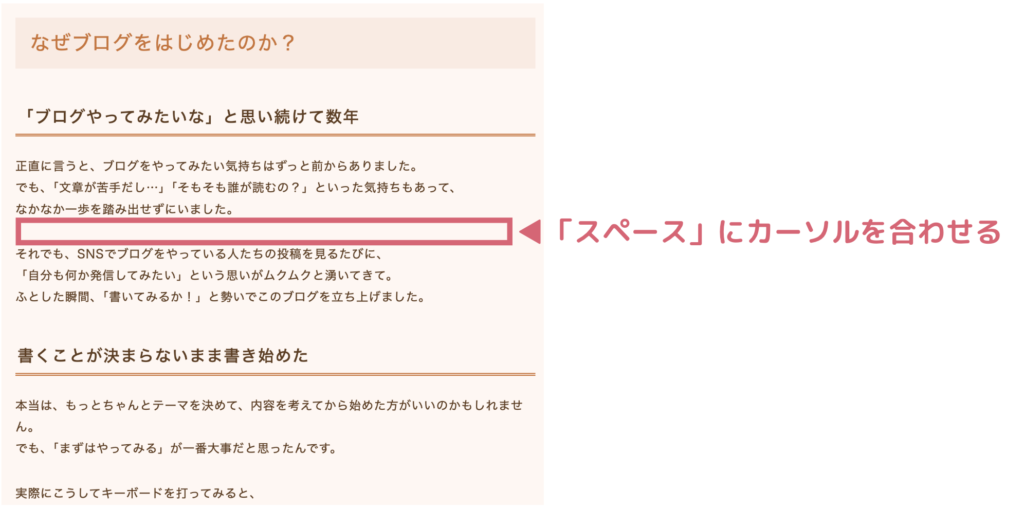

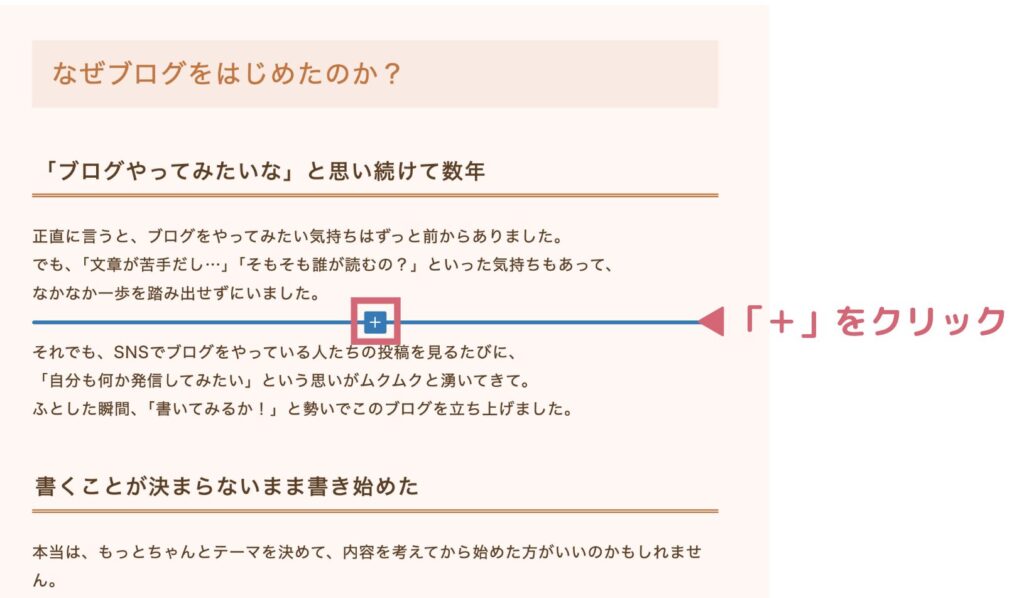

文章(段落)の下にマウスを置くと、「+」ボタンが表示されます。

※まだ文章がない場合は、「空白のエリア」をクリックする。

ブロックの一覧が出てきます。

表示された一覧の中から「見出し」という名前のブロックを選択します。

(よく使う項目の上の方に出てきます)

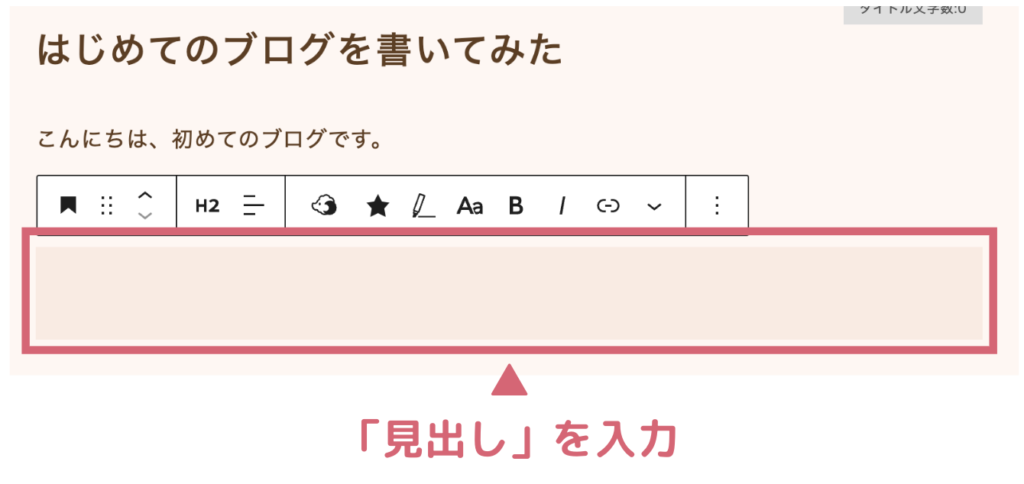

「見出しを追加」と表示されている部分に、見出しとして使いたい言葉を入力しましょう。

例:「この記事のポイント」「ステップの流れ」「まとめ」など。

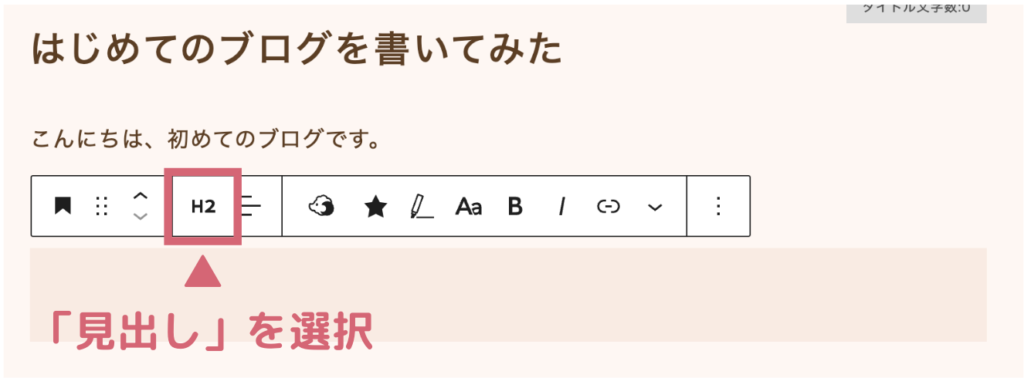

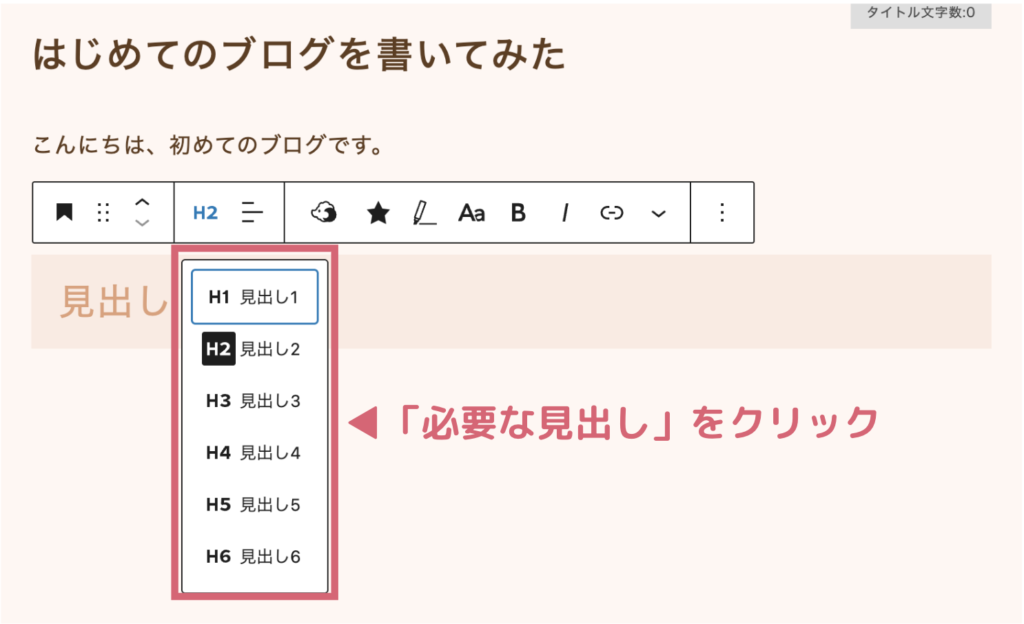

見出しブロックを選ぶと、上にツールバー(黒い小さなバー)が表示されます。

そこに「H2」「H3」などのボタンがあります。

- 最初は H2 でOK!

- 必要に応じてH3(H2の中の小見出し)を使います。

H2 → H3 → H4の順番で使うと、読みやすくてSEOにも強い記事構成になります。

- 見出しは「目次」となる要素です。

- 見出しがあると、読者が内容をざっくり把握しやすくなります。

- 書く前に「この見出しに何を書くか?」をイメージすると、記事全体がブレずに済みます。

画像ブロックで写真やイラストを入れよう

〜画像を入れると、記事がグッと見やすくなります〜

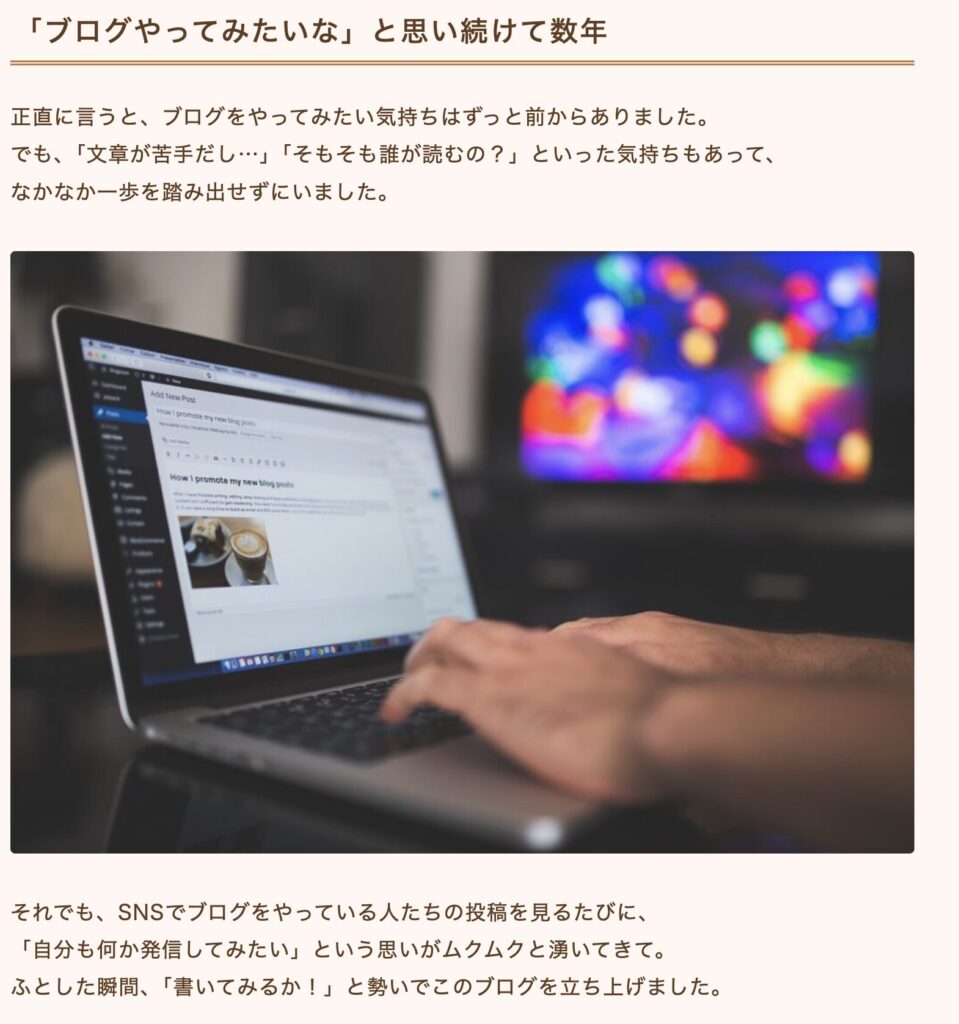

言葉だけの記事より、1枚の画像があるだけで読者の目を引きやすくなります。

ちなみにぼくは、画像を探すとき「O-DAN(オーダン)」っていうフリー画像サイトを使ってるよ。

日本語で検索できるし、商用利用OKの写真が多くてめっちゃ便利!

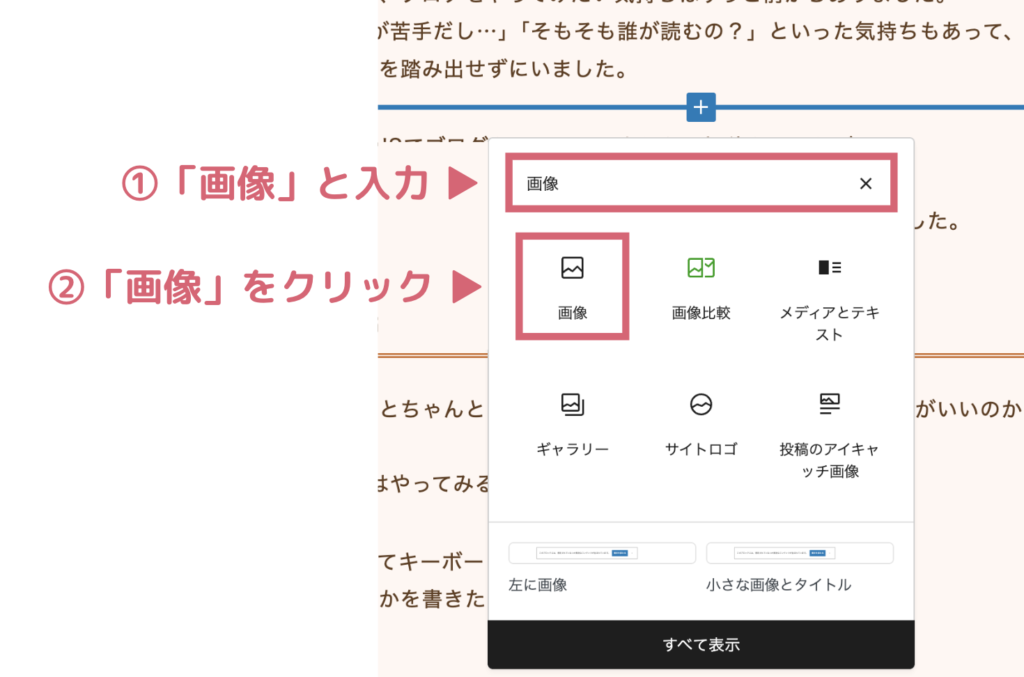

文章や見出しの下など、「ここに画像を入れたいな」と思う位置にカーソルを合わせます。

カーソルを合わせた位置に「+」ボタンが表示されるので、クリックします。

ブロック一覧が表示されるので、その中から「画像」を選びましょう。

(よく使うブロックには上の方に出てきます)

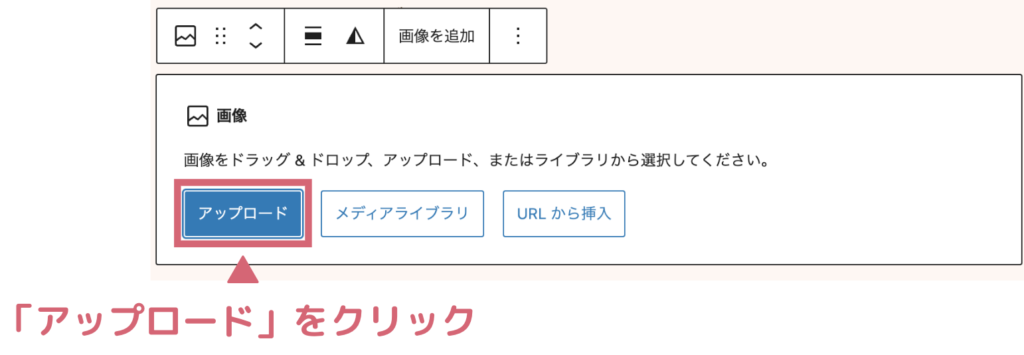

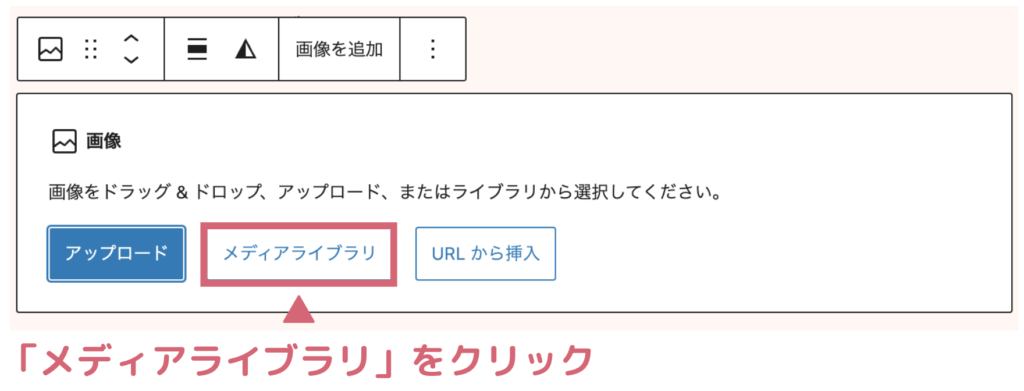

3つの選択肢が出てきます。

- アップロード:パソコンから新しく画像を選んでアップする

- メディアライブラリ:すでにアップロード済みの画像を選ぶ

- URLから挿入:外部の画像URLを貼って表示させる

初心者さんには「アップロード」がおすすめです。

パソコンのフォルダが開くので、使いたい画像を選びます。

(JPEG・PNG・WEBPなどの画像形式が使用できます)

選んだ画像が、記事内にそのまま表示されます。

大きさや配置も、あとから簡単に変更できます。

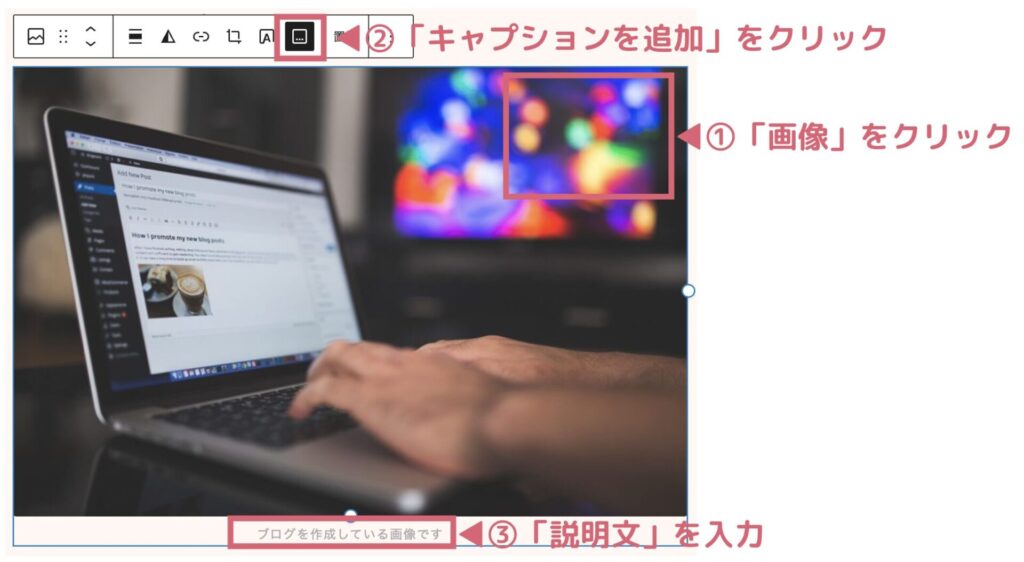

画像の下にある「キャプションを追加」の部分に、説明文やコメントを入力できます。

(例:「○○のイメージ写真です」「使用例はこちら」など)

入れなくても問題ありませんが、説明をつけることで読者に伝わりやすくなります。

すでにアップロードした画像を使いたいときは「メディアライブラリ」から選べます。

まとめ|これだけ覚えればOK!

| ブロック名 | 使い方 | よく使う場面 |

|---|---|---|

| 段落 | 文字を打つだけで自動作成 | 普通の文章を書くとき |

| 見出し | +→見出し→レベルを選ぶ | 内容を整理したいとき |

| 画像 | +→画像→アップロード | 写真や図を入れたいとき |

まずはこの3つを覚えて、記事の土台を作ってみましょう。

3. サイドバーの基本設定を整えよう

記事を読者に届けやすくするための「仕上げ」の作業です。

この設定をしておくと、ブログ全体の整理がしやすくなり、検索結果での見え方もよくなります。

まずはサイドバーを表示しよう

サイドバーとは、カテゴリー・タグ・アイキャッチ画像などを設定する場所です。

投稿画面を開いた直後は、非表示になっていることもあるので、まずは表示させるところから始めましょう。

画面右上、プレビューや公開ボタンの近くに、

「サイドバー」アイコンがあります。

アイコンクリックすると、画面右側に「設定パネル(サイドバー)」が表示されます。

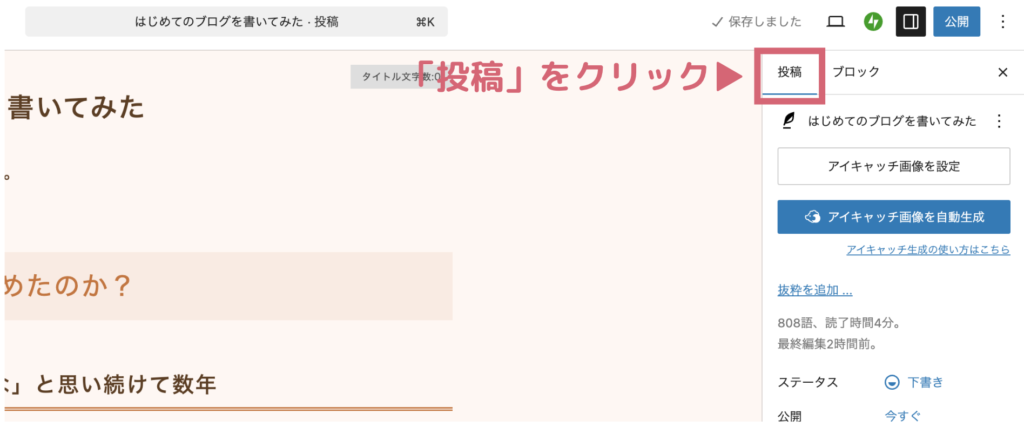

表示されたサイドバーの上部に「投稿」「ブロック」という2つのタブがあります。

「投稿」タブをクリックすると、以下のような設定項目が表示されます。

- カテゴリー

- タグ

- アイキャッチ画像

- パーマリンク など

これで、記事を整理するための設定エリアが表示できました。

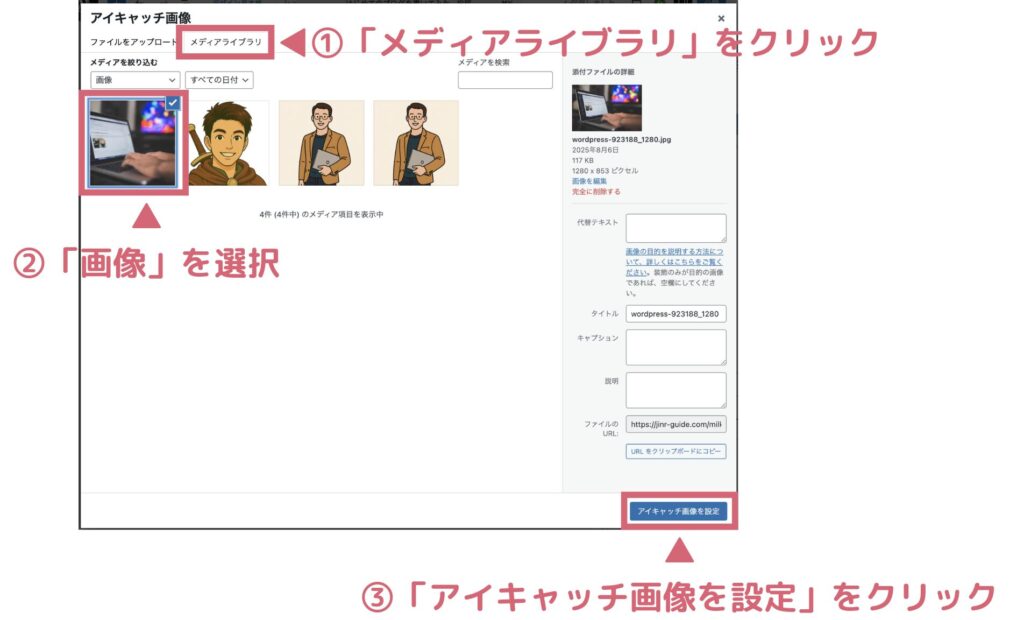

アイキャッチ画像を設定する

アイキャッチ画像とは、記事の表紙のような役割を持つ画像です。

ブログ一覧やSNSシェア時に表示され、読者の興味を引く大切なパーツです。

ここでは、画像を設定する手順を1つずつ丁寧に解説します。

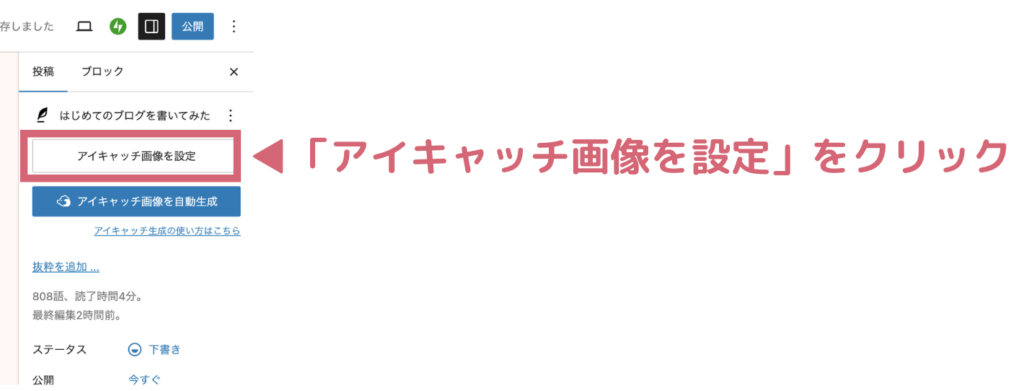

サイドバーの一番上に、「アイキャッチ画像を設定」という項目が見つかります。

そこをクリックすると、画像を選ぶための画面が開きます。

画像の選び方は2つあります:

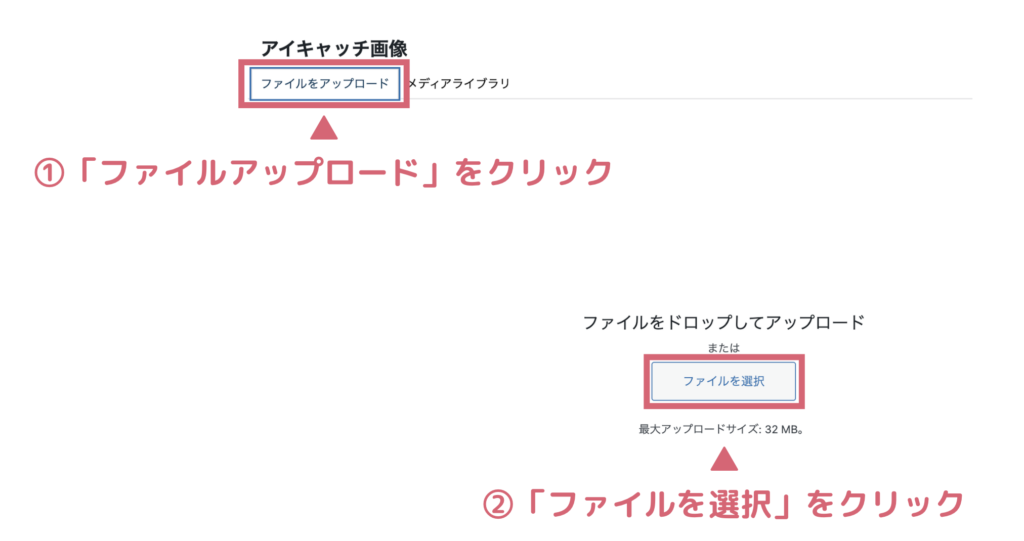

① パソコンから新しい画像を使いたいとき

- 「アップロード」タブをクリック

- 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、使いたい画像をパソコンから選ぶ

- アイキャッチ画像を選択して、「開く」をクリックする。

② すでにアップした画像を使いたいとき

- 「メディアライブラリ」タブをクリック。

- 使いたい画像を一覧から選びます

- 「アイキャッチ画像を選択」をクリックする。

記事のサイドバーに画像が表示されます。

これで設定完了です。

これで、アイキャッチ画像の設定完了です。

- 記事の内容をイメージさせる画像を選びましょう

- テキストが入っている画像もOKですが、スマホ表示では見づらくなる場合もあるので注意

- Canvaなどの無料ツールでオリジナル画像を作るのもおすすめです

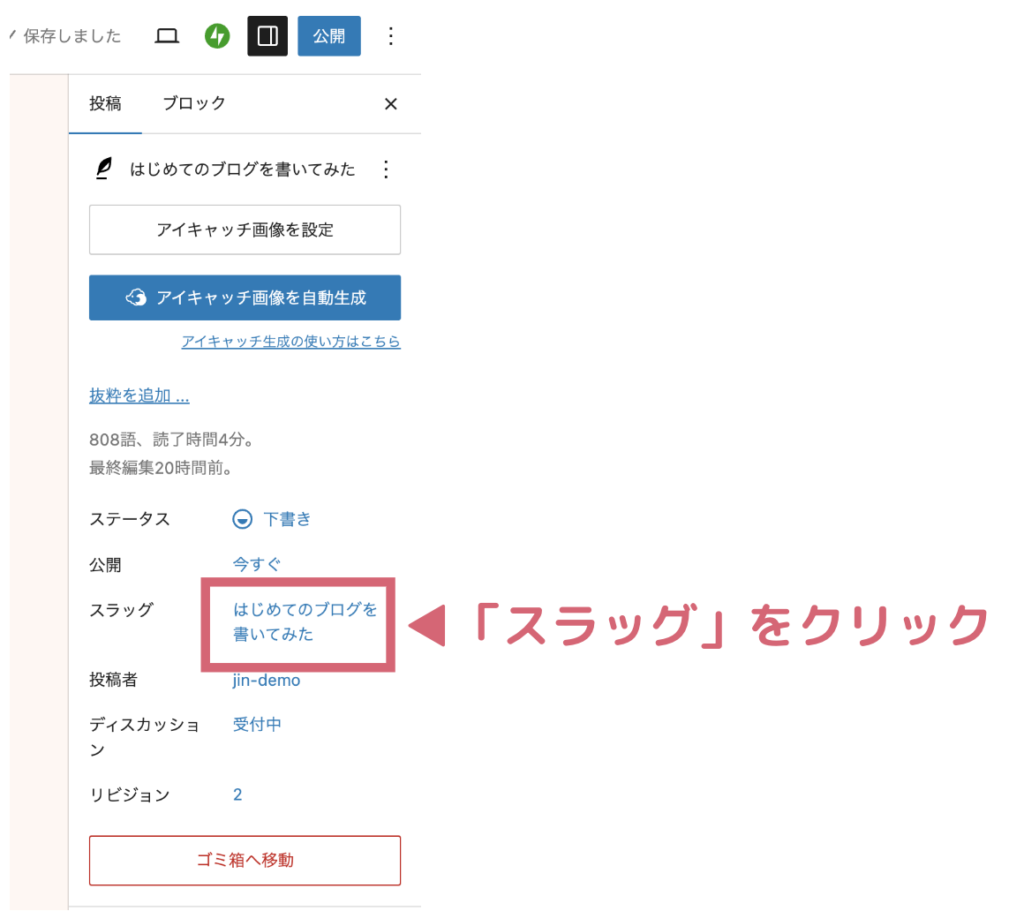

スラッグ名(URL)を変更する方法

スラッグ名とは、記事ごとのURLの末尾に表示される部分のことです。

(例:https://example.com/slug-name/)

初期状態では英語のタイトルを元に自動入力されますが、自分でわかりやすく設定し直すこともできます。

サイドバーの「スラッグ」をクリックする。

自分で好きな半角英数字に変更する。

入力欄の文字をすべて削除して、自分で決めたスラッグに書き換えます。

(例:my-first-blog、start-blog など)

- 半角英数字とハイフン(-) のみ使用できます

- スペースは使えません(使うと自動でハイフンに変換されます)

- 日本語や全角文字は使わないようにしましょう

→ URLが長くなったり、文字化けしたり、リンクエラーの原因になることがあります。

これで、スラッグの変更と保存は完了です。

スラッグを自分で設定しておくと、SEO(検索エンジン対策)や記事の管理がしやすくなるというメリットがあります。

英語でシンプルに、記事の内容が伝わるような単語を使うことで、URL自体が読者にも検索エンジンにも親切な設計になります。

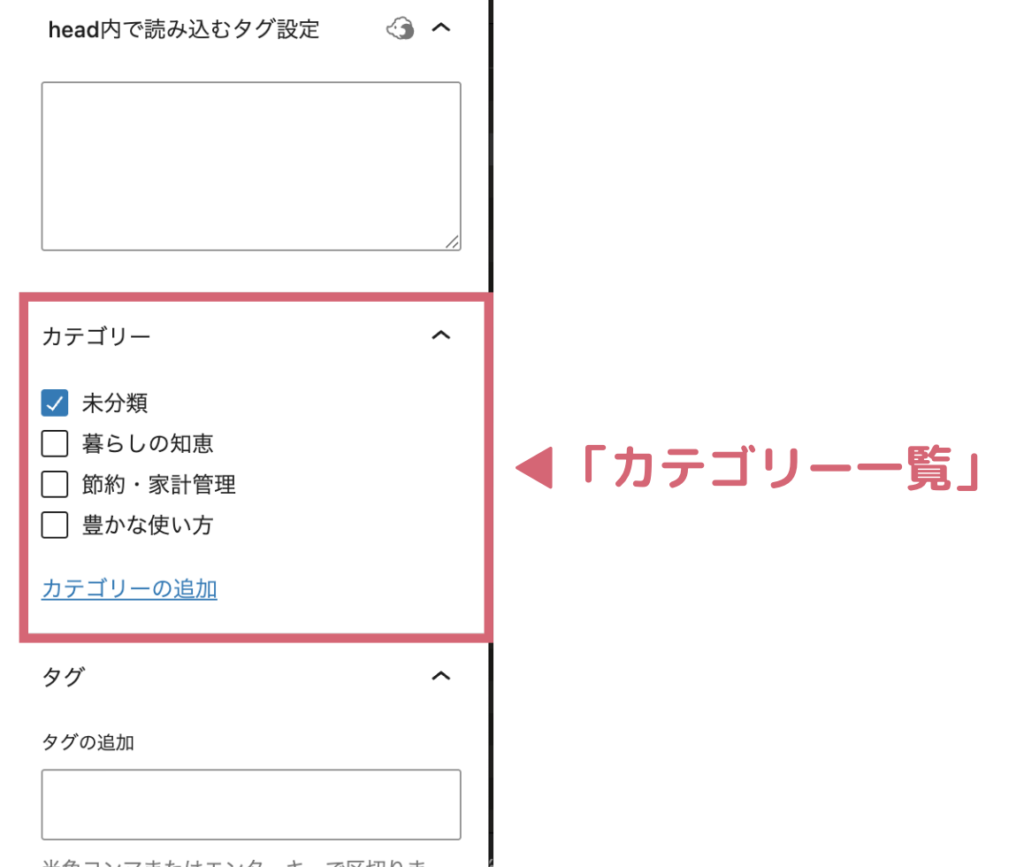

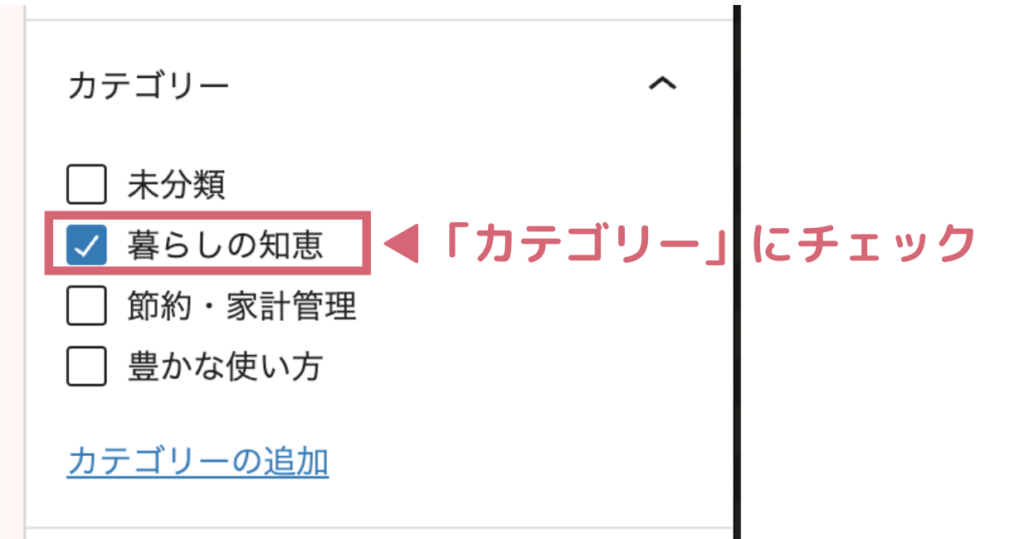

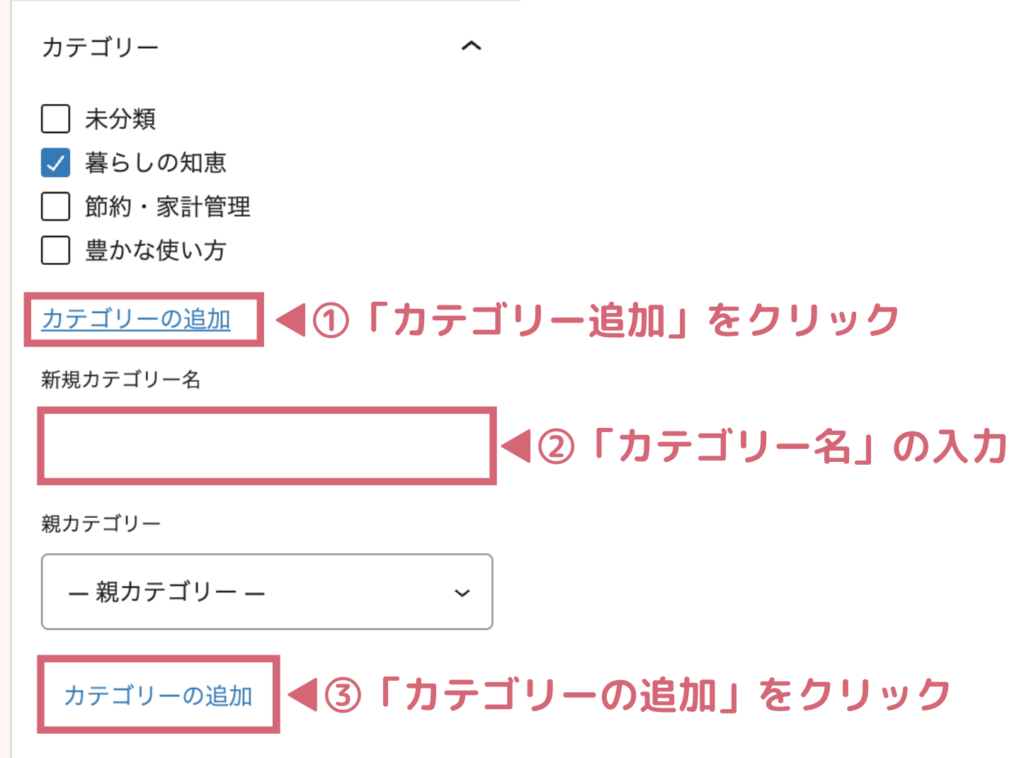

カテゴリーを設定しよう

カテゴリーは、記事のジャンルやテーマを分類するためのラベルです。

設定しておくことで、ブログ全体の構成が分かりやすくなり、読者にも検索エンジンにも優しいサイトになります。

サイドバーを少し下にスクロールすると、「カテゴリー」という見出しが出てきます。

その下に、現在登録されているカテゴリーの一覧が表示されます。

自分が書いている記事に合うカテゴリーを選び、チェックを入れます。

例:「暮らしの知恵」「節約・家計管理」「豊かな使い方」など。

複数のカテゴリーにチェックを入れることもできますが、基本は1つだけにしておくのがおすすめです(サイト構成がシンプルになります)。

- カテゴリー一覧の一番下にある「カテゴリーを追加」をクリックします。

- 入力欄が表示されるので、新しいカテゴリー名を入力します。

(例:「ブログ運営」「レビュー」など)。 - 「カテゴリーの追加」をクリックすると、すぐに一覧に反映されます。

- 追加したカテゴリーにもチェックを入れるのを忘れずに。

これで、カテゴリーの設定完了です。

- 1記事=1カテゴリーが基本。読者にも検索エンジンにも親切です。

- ジャンルが増えてきたら、「親カテゴリー」と「子カテゴリー」を使って階層化するのもOKです。

- カテゴリー名はわかりやすく・短めにつけましょう

(例:×お金を節約する方法 → 〇節約)

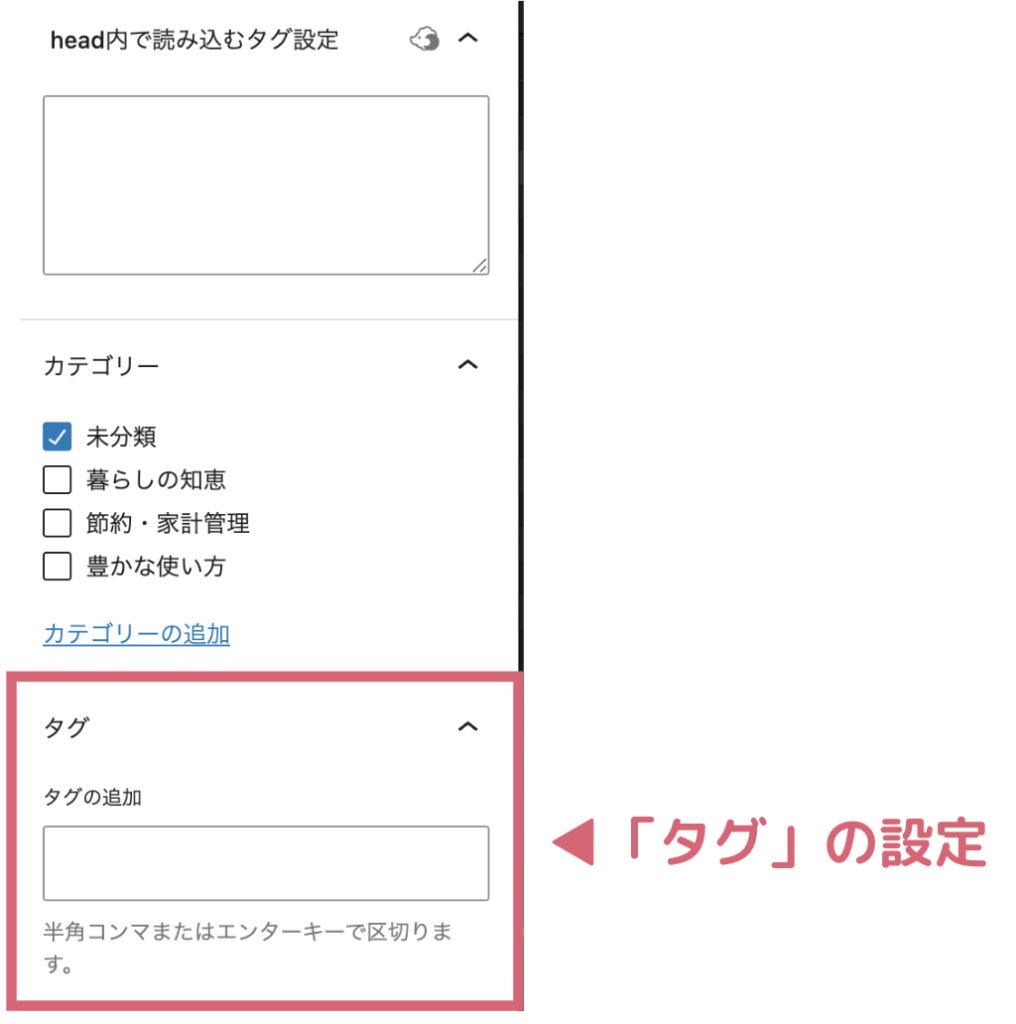

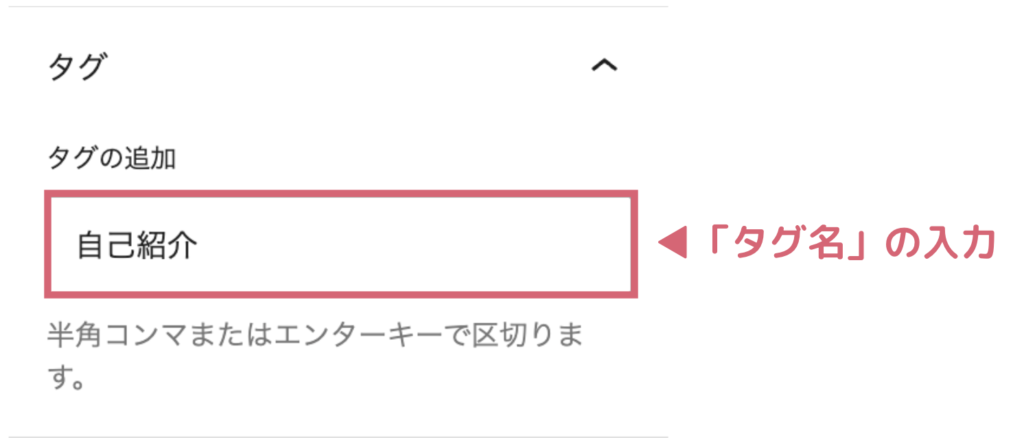

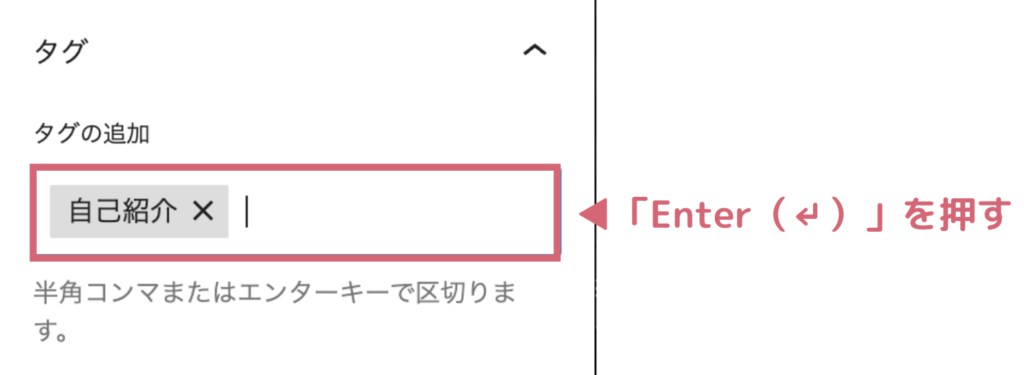

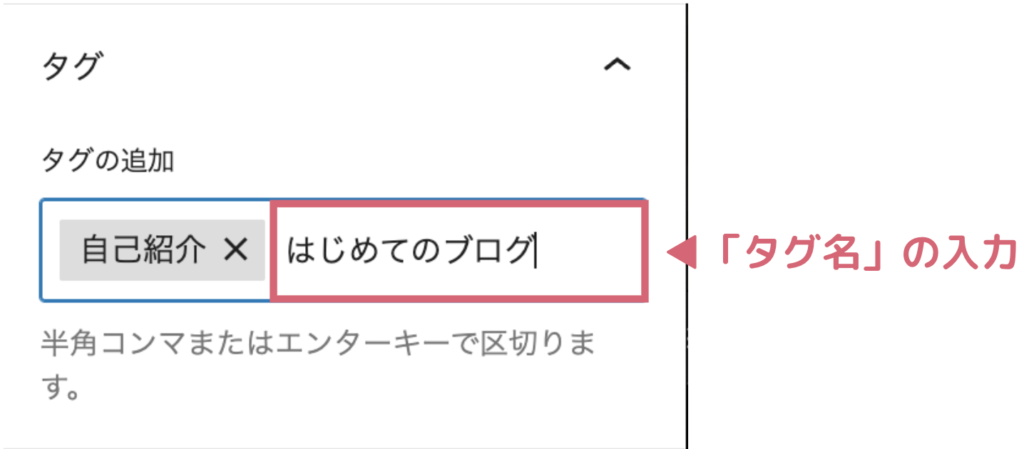

タグを設定しよう

タグとは、記事の内容を表すキーワードのことです。

カテゴリーよりも細かい単位で記事を整理するのに役立ち、読者が関連する記事を見つけやすくなります。

「カテゴリー」の少し下に「タグ」と書かれたセクションがあります。

その中に「新しいタグを追加」と書かれた入力欄が表示されています。

入力欄に、記事に関連するキーワードを入力します。

例:自己紹介, ブログ始めました, はじめての記事

入力が終わったら、「Enter(↵)」を押します。

追加したタグがすぐ下に表示されれば、設定完了です。

さらに、入力欄に、記事に関連するキーワードを入力します。

これで、タグの設定完了です。

タグは自由につけられますが、「あとから見て分かりやすいか?」「似た意味のタグを重複させていないか?」を意識すると、ブログ全体がスッキリします。

はじめはシンプルに2〜3個くらいが目安です。

よくあるミスと対処法

- スラッグを日本語のままにしてしまう

-

【対処法】

日本語のスラッグは文字化けしたり、長いURLになってしまうことがあります。

半角英数字+ハイフン(-) で短くわかりやすく設定しましょう。

- カテゴリーを複数選びすぎる

-

【対処法】

基本は1記事につき1カテゴリーがベスト。複数選びすぎるとブログ全体が整理しにくくなります。

どうしても分けたい場合は、「親カテゴリー+子カテゴリー」で調整しましょう。

まとめ|成果を振り返ろう

これで今回のクエストもクリアです!

今日できるようになったことを振り返ってみましょう。

- 投稿画面(ブロックエディタ)を開けるようになった

- 段落・見出し・画像などの基本ブロックを使えた

- サイドバーで「アイキャッチ画像」「スラッグ」「カテゴリー」「タグ」の設定ができた

あなたのブログが、少しずつ「あなたらしい空間」に近づいてきましたね。

今回のクエストで、ブログ記事を書くために必要な“最低限の知識”を身につけることができました。

これらの設定は、記事を公開するたびに使う基本操作です。

今のうちにしっかり慣れておけば、次の記事作成がグッとスムーズになりますよ。